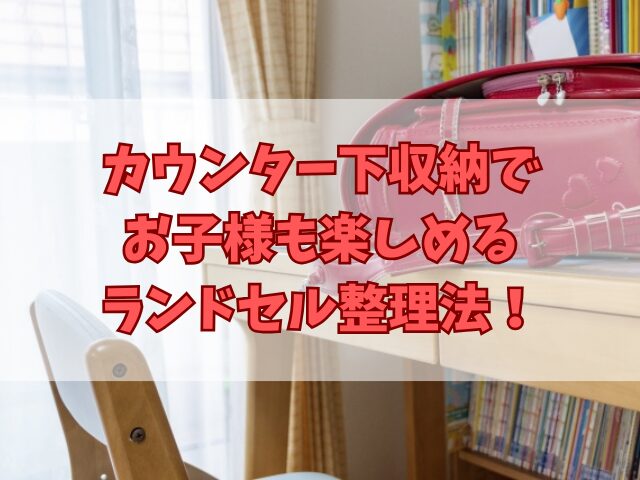

お子様のランドセル、毎日の「置き場所」に困っていませんか?

実は、カウンター下という空間が、ランドセル収納の“ベストスポット”かもしれません。

リビングと隣接するキッチンカウンター下をうまく活用すれば、子ども自身が片付けを楽しめる収納スペースに早変わり。

この記事では、カウンター下収納でお子様も楽しめるランドセル整理法をご紹介します。

カウンター下のランドセル収納法

カウンター下に最適なランドセル置き場

カウンター下は、子どもが立ったままでも手を伸ばせば簡単に届く高さにあるため、毎日使用するランドセルの収納に非常に適しています。

学校から帰宅したその足でスムーズに収納できるので、玄関やリビングに置きっぱなしになるのを防ぐことができ、家の中の整理整頓にもつながります。

また、毎日同じ場所に置く習慣がつくことで、忘れ物のしにくさにも役立ちます。

機能的なランドセル収納ラックの紹介

引き出し付きの収納ラックや、上下に仕切られた多機能ラックを使えば、ランドセルに加えて教科書や文房具、タブレットなどの学用品も一括して収納できます。

特に、奥行きが浅く高さを抑えたタイプのラックはカウンター下にぴったり収まり、省スペースかつ見た目もすっきりとした印象になります。

最近では、組み立て不要の完成品や、カスタマイズ可能なパーツ付きラックなど、選択肢も豊富です。

お子様も楽しめる収納アイデア

収納スペースに、お子様の好きなキャラクターのシールを貼ったり、カラーボックスを使ってお気に入りの色で統一したりすることで、収納そのものが「遊び」や「楽しみ」に変わります。

さらに、収納スペースの中に小さなホワイトボードやメッセージボードを設けて、「明日の持ち物」や「今日のやること」などを親子で書き込む工夫をすると、楽しみながら整理整頓しやすくなるでしょう。

ランドセルを楽しく整理する方法

子供が進んで行う収納

子どもが自分で出し入れしやすい収納を作ることで、自立心につながりやすいです。

収納の中に「今日の持ち物」や「明日の準備コーナー」を設けておくと、自分で考えて準備する習慣が自然と身につくでしょう。

また、収納場所を一緒に決めることで、子どもの意見が反映され、「自分の場所」として愛着を持ちやすくなります。

さらに、ラベルを貼って「ここには何を入れるか」を明確にすることで、視覚的にもわかりやすく、迷わず片付けができる環境を整えやすくなります。

絵本とランドセルの両方を収納する方法

ブックスタンド付きラックを使えば、ランドセルと一緒に絵本や勉強教材類も収納可。

収納スペースの一角にお気に入りの絵本コーナーを作ることで、「読書の習慣」も自然と促されます。

さらに、週ごとに読む絵本を決めて入れ替える工夫を加えると、毎週の楽しみとして子どもの関心も高まり、お片付けのモチベーションにもつながります。

お片付けの習慣化は、幼児期の学びの基盤となる大切な力を養う第一歩です。

木製収納家具の利点

木製はインテリアに調和しやすく、温もりを感じられる素材。

ナチュラルな木の質感は、部屋全体を優しい印象に仕上げてくれます。

また、時間が経っても風合いが増し、愛着が深まるのも木製ならではの魅力です。

お子様の用途が変わった際にも、書類棚やリビング収納として再利用できるなど、汎用性の高さも人気の理由です。

キッチンカウンター下の利用法

リビングとの調和を考えたサイズ選び

奥行き30cm以内、高さ70cm前後が理想的。

リビングに圧迫感を与えないサイズ感を意識しましょう。

特にリビングとダイニングの間にあるカウンター下では、周囲の家具とのバランスも大切です。

視線の抜けや圧迫感を抑えるためには、収納の高さを抑えつつも収納力があるデザインを選ぶのがポイントです。

また、カラーや素材感もリビングのインテリアに合わせて選ぶことで、統一感のある空間に仕上がります。

カウンター下を無駄なく使う利点

もともとデッドスペースになりがちなカウンター下を有効活用することで、生活動線を邪魔しません。

特に収納場所が限られているリビングでは、このスペースを使うことで、見た目のスッキリ感を保ちつつ収納量を増やすことができるでしょう。

さらに、家事や子どもの支度の導線上に配置されることで、動きの効率化にもつながります。

キャスター付き収納の便利さ

キャスター付きなら掃除も楽ちん。

移動も簡単で、模様替えにも柔軟に対応できます。

子どもに合わせて収納場所を変えたり、季節ごとに使用するアイテムを入れ替えたりする場合にも、キャスター付きなら手軽に対応しやすいです。

さらに、キャスターにストッパーが付いているタイプがおすすめです。

ランドセル収納の考え方

子供が選ぶランドセル置き場

「ここに置きたい!」という子どもの気持ちを尊重すると、収納の習慣が根付きやすくなります。

子どもが自分で考えた置き場所にランドセルを置くようにすることで、整理整頓が「やらされること」ではなく「自分の習慣」になります。

また、親子で相談しながら収納場所を決めるプロセスも、子どもにとっては「自分の意見が尊重された」という自信につながります。

整理整頓を習慣化する方法

収納ボックスを色分けしたり、曜日ごとの準備スペースを設けたりすると、毎日の準備もスムーズに。

例えば、月曜〜金曜の曜日別に仕切られた収納スペースを用意すれば、「今日はここから出す」という動作が定着します。

さらに、写真付きのラベルやチェックリストを活用すると、視覚的にもわかりやすく、小さなお子様でも取り組みやすくなります。

毎日のルーティンの中に、楽しみながら整理する流れを取り入れることがポイントです。

収納時の質問と悩み

「中身がぐちゃぐちゃになる」「入らないものはどこに?」という悩みには、用途別の仕切り収納で解決できます。

小物類や文房具は引き出しに小分けボックスを使って整理したり、縦型のファイルケースで教科書を立てて収納することで中身が乱れにくくなります。

また、季節や行事によって使用頻度が異なるアイテムは、使用頻度に応じて収納位置を変えることで、常に使いやすい状態を保ちやすいです。

収納の仕方を定期的に見直すことで、悩みの予防にもつながります。

リビングに合った収納スタイル

ナチュラルなカラー選び

白や木目などナチュラルカラーを選ぶと、リビング全体がすっきり見えます。

これらのカラーは圧迫感を与えず、部屋を明るく広く見せられることも。また、季節を問わずどんなインテリアとも調和しやすいため、模様替えのたびに収納家具を買い替える必要もなく、長く愛用できます。

加えて、観葉植物や布製アイテムとも相性が良く、自然な温もりを感じる空間づくりに貢献します。

本棚と連動した収納アイデア

ランドセル収納と本棚を一体化させると、勉強道具をまとめて管理できて便利です。

例えば、ランドセルを収納するスペースの横にブックスタンドを配置すれば、教科書やドリル、ノートも一緒に整理できます。

また、棚板の高さを調整できるタイプを選べば、使い方を変えることができます。さらに、読書コーナーとしても機能させることで、自然と学習習慣も身につきやすくなります。

ハイセンスなインテリアとの融合

シンプルなデザインを選ぶことで、ランドセルラックがインテリアの一部として映えます。

特にミニマルなフォルムや直線的なシルエットは、モダンなインテリアとの相性が抜群です。

取っ手や脚部のディテールにこだわると、より一層スタイリッシュな印象に。

また、カラーをグレーやアイボリーなどの中間色にすることで、空間に柔らかさを与えながらも高級感を演出できます。

ランドセルのサイズに合わせた収納

高さや奥行の重要性

ランドセルの高さは約30cm、奥行きは20cmほど。

収納スペースにもこのサイズ感を考慮しましょう。

特に奥行きが狭すぎると出し入れしづらくなり、逆に深すぎると物が奥に入り込みやすく、整理が難しくなります。

また、棚の高さもランドセルの出し入れに関わるため、スムーズに使える高さ設定が必要です。

上部に余裕を持たせることで、子どもでも出し入れがしやすくなります。

4倍使えるスペース活用法

縦に収納スペースを分けて、ランドセル・教科書・給食袋・文房具とゾーニングすると、収納効率が約4倍にアップします。

ゾーンごとにラベルを貼ることで、どこに何をしまうかが一目瞭然になり、子ども自身が迷わず整理整頓できるようになります。

さらに、スペースを上下で使い分けることで、限られたカウンター下でも無駄なく収納できるはずです。

棚板を可動式にすることで、季節や学年によって使い方を変えることもできます。

必要な物だけを収納する考え方

毎日使う物だけを収納対象にすることで、使いやすく・片付きやすくなります。

例えば、週末にしか使わない習い事用の道具や季節限定のアイテムは別の場所に保管することで、日常的な動線を邪魔しません。

定期的に中身を見直し、「今必要なもの」「今使っていないもの」を分ける習慣をつけることが、整った空間を維持するカギとなります。

便利な通販でのお買い物

コストを抑えた配送方法

送料無料の商品や、組み立て不要な完成品を選べば、余計な費用を抑えられます。

さらに、まとめ買い割引やクーポンを活用すれば、購入費用全体をさらに節約できます。

商品によっては地域限定の配送割引や、設置サービスが無料で付いてくる場合もあるので、詳細をよく確認しましょう。

レビューから学ぶ商品選び

「子供が喜んで使ってます」「カウンター下にピッタリ」などのレビューは、購入前の判断材料になります。写真付きレビューや動画付きレビューは、実際の使用感がよく伝わるためとても参考になります。

特に「組み立てやすさ」「耐久性」「匂いの有無」などのコメントは、家庭でのリアルな使い勝手を知る手がかりとなります。

レビューの中から、自分の家庭環境や使い方に近いものを見つけると失敗が減ります。

対象商品や選択肢の確認

ランドセルラックにはサイズや色、棚数などバリエーションが豊富。

設置場所に合ったタイプをしっかり確認しましょう。

また、収納するアイテムが増えても対応できるよう、拡張性やモジュール追加ができるデザインを選ぶのもおすすめです。

ナチュラル系・モノトーン・北欧風などテイストごとに分類されている場合も多く、インテリアとの相性も重要な判断基準になります。

器用なお子様のための収納

簡単にアクセスできる置き場

取り出しやすい位置に置くことで、毎日の使いやすさが格段にアップします。

特に、子どもの身長や利き手を考慮した配置にすることで、よりスムーズに出し入れできる環境を整えることができます。

また、毎日の動線に合わせた場所に配置することで、支度や片付けの効率もアップ。

朝の時間が限られている家庭にとっては、こうしたちょっとした工夫が大きな時短につながります。

遊び心をくすぐる家具デザイン

丸みを帯びたフォルムや仕掛けのあるデザインで、子どもの「使いたくなる」気持ちを刺激します。

たとえば、引き出しを開けると動物の顔が見える仕掛けや、カラフルな色使いのハンドルなどは、遊び心をくすぐるポイントです。

また、収納家具をゲーム感覚で使えるようにすると、「片付け=楽しい」という意識が高まると、自然と整理整頓が習慣化されていきます。

自分だけのスペース作り

子どもの名前を入れるなどして、「自分専用」と感じられる工夫もおすすめです。

さらに、家族の中で「ここは◯◯ちゃんのエリア」と明確にすることで、責任感や所有感が芽生え、片付けへの意欲もアップするでしょう。

収納スペースに好きなステッカーを貼ったり、子どもが自分で選んだ布や箱を使ったりすることで、より愛着のある空間に仕上がります。

まとめ

カウンター下を使ったランドセル収納は、スペースの有効活用だけでなく、お子様の自立心や片付けの習慣づけにもおすすめです。

日常的に使うランドセルの置き場所が明確になることで、子ども自身が自ら行動しやすくなり、毎日の支度や帰宅後の片付けが自然と習慣化されていきます。

収納家具の選び方や工夫次第で、毎日の準備時間がぐんとスムーズになるだけでなく、部屋全体の見た目も整い、家族みんなが心地よく過ごせる環境が生まれます。

ぜひ、家族みんなが快適に過ごせる収納づくりにチャレンジしてみてください。